今回は、「令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し」社会保障審議会障害者部会(R7.10.1)の資料をもとに、注目ポイント取り上げていきます。

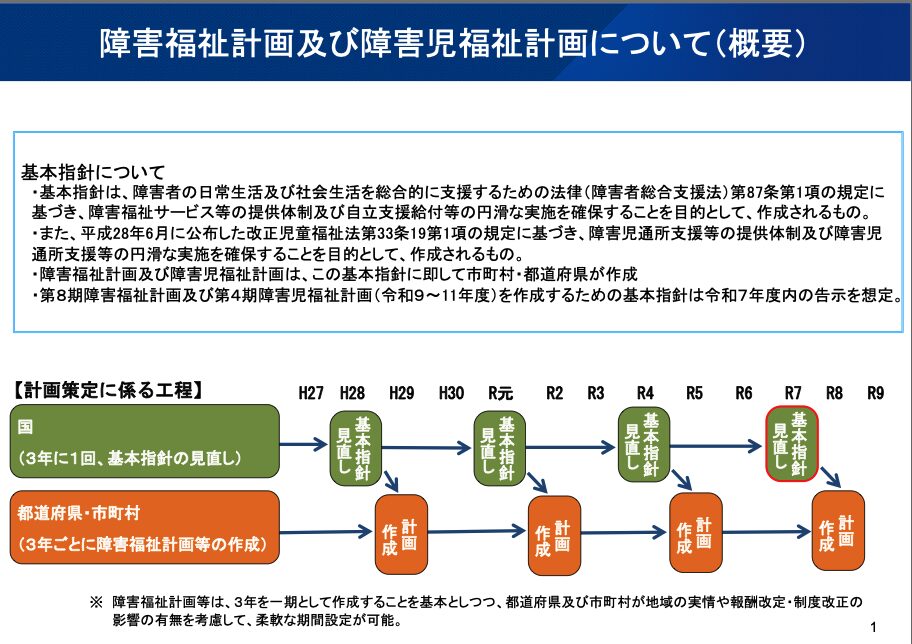

【障害福祉計画の目的】

障害福祉サービス等を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにするためのもの。

- どんな支援が必要か

- どのくらいの人が利用するのか

- どんなサービスが足りているか・足りてないか

- これからどうしていくか

など、見込量や提供体制、質の向上を定めるために

3年に1回、計画を立てていきます。

- 国が基本方針を作成

- 「1」に基づいて、都道府県・市町村が障害福祉計画等を作成

次が令和9~11年度分

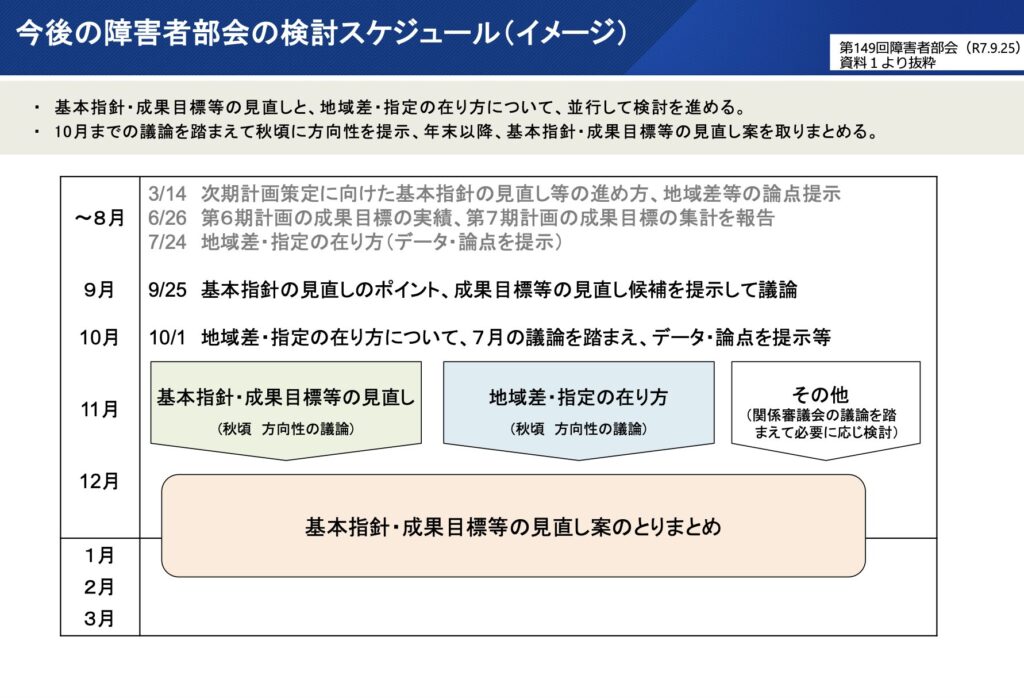

<今後のスケジュール>

秋に10月までの議論をもとに方向性を提示

↓

年末以降(令和8年2月頃までに)

↓

基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめ

↓

令和8年度 各自治体でニーズ調査及び計画策定等の実施

↓

令和9年度(~令和11年度) 計画の実施

次計画の基本方針の策定に向け挙げられている主なポイント

- 地域の実情に即した実効性のある計画の策定(障害福祉サービスデータベースの活用等)等について検討の提案

- 障害福社サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策

- 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進

- 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方

令和6年4月以降、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、区市町村が意見を申し出ることができる仕組み(※1)が開始されましたが、仕組みの推進が進めば、より一層、指定申請時の事前相談及び市町村との協議が重要になってくるでしょう。

※1 指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができる。

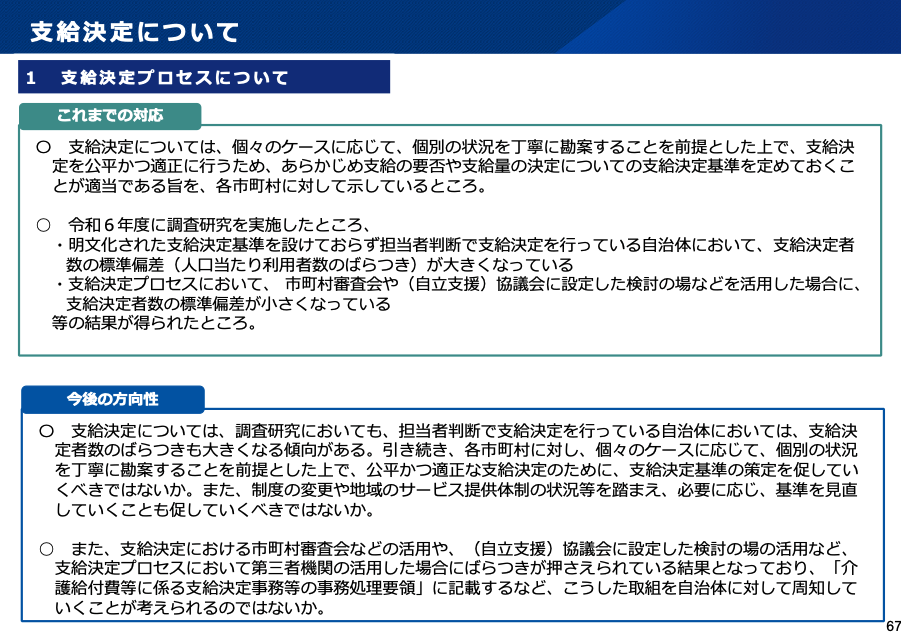

1,支給決定について

- 担当者判断で支給決定を行っている自治体では支給決定者数のばらつきも大きい

-

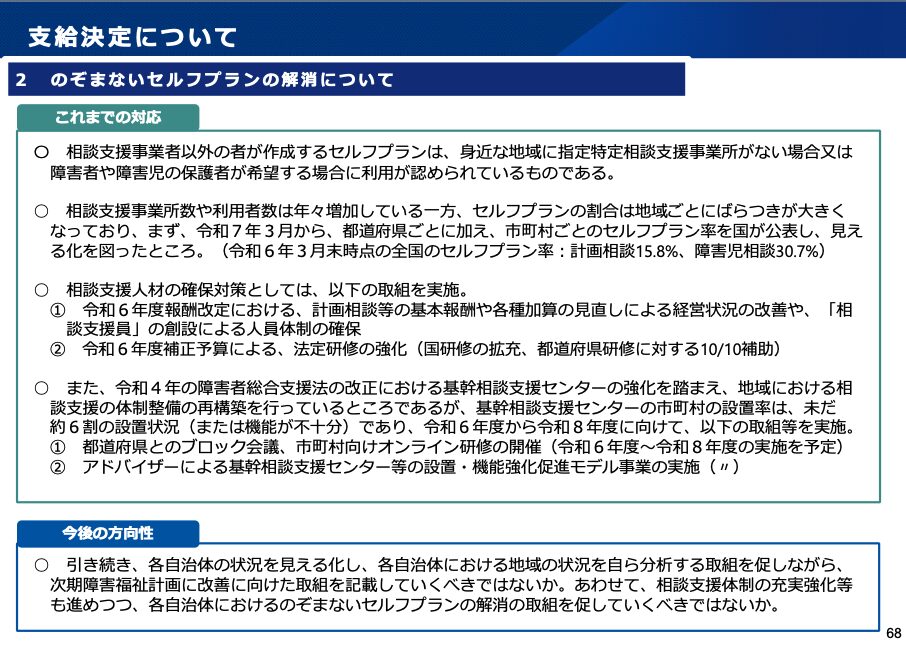

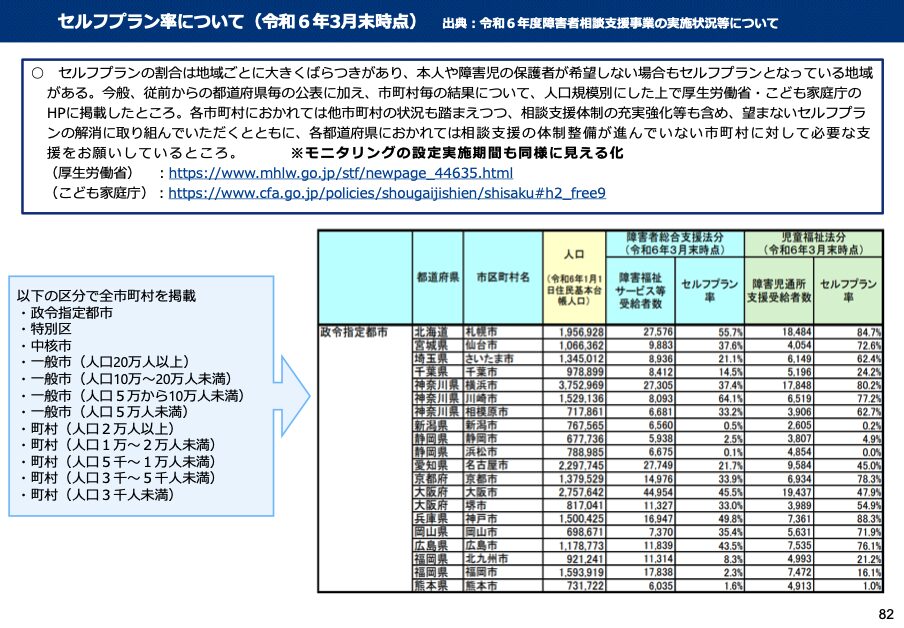

自治体におけるのぞまないセルフプランの解消の取り組みを促していくべき

ほぼセルフプランがないところもあれば、セルフプランを前提としているであろう市区町村もあったり。中にはセルフプラン率が8割のところも・・・。

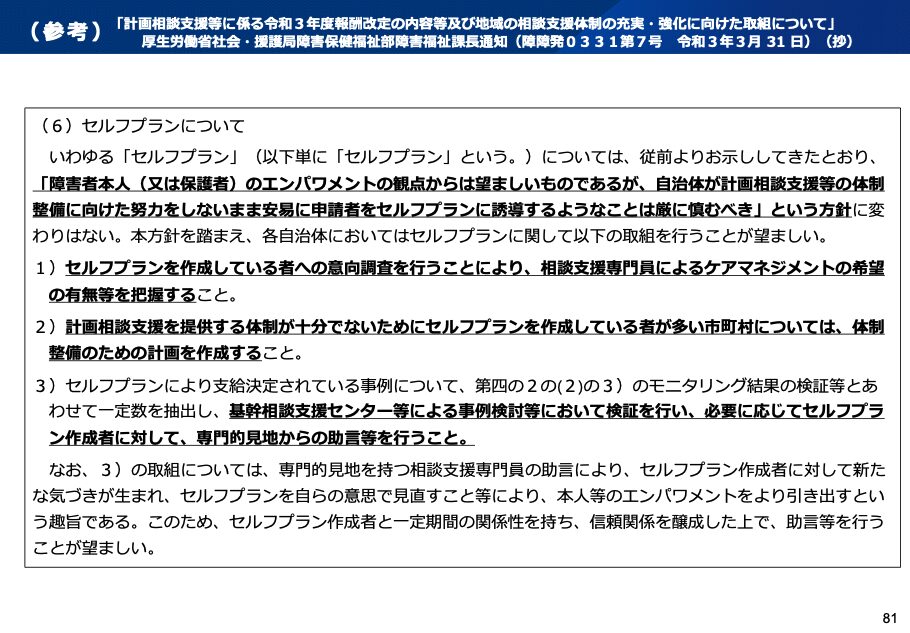

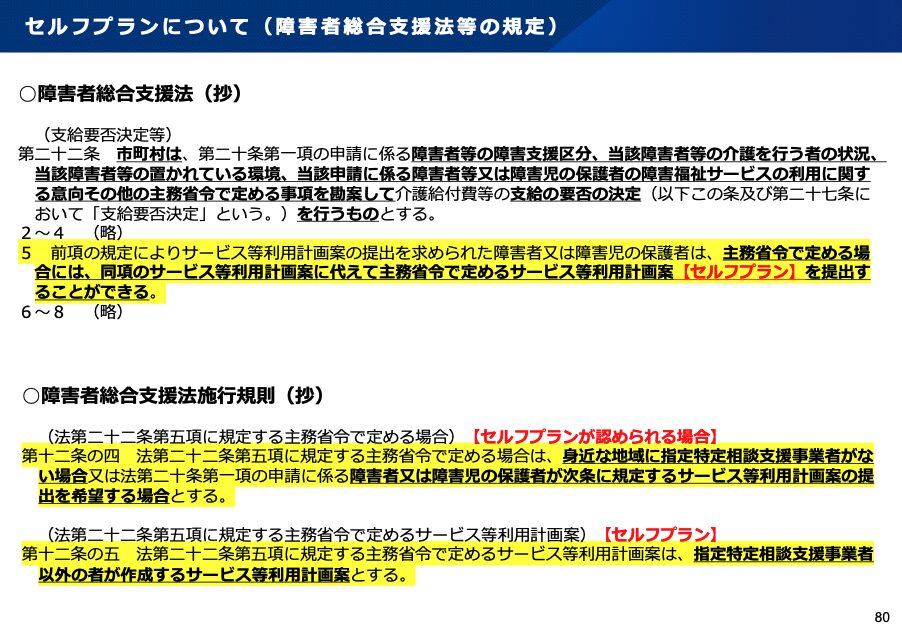

「自治体が計画相談支援等の体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは厳に慎むべき」という方針に変わりはない。」

→本来、セルフプランが認められる場合に該当しない事情の可能性もあろうにも関わらず、自治体判断でセルフプランが横行している実態を、国も把握しているということ。

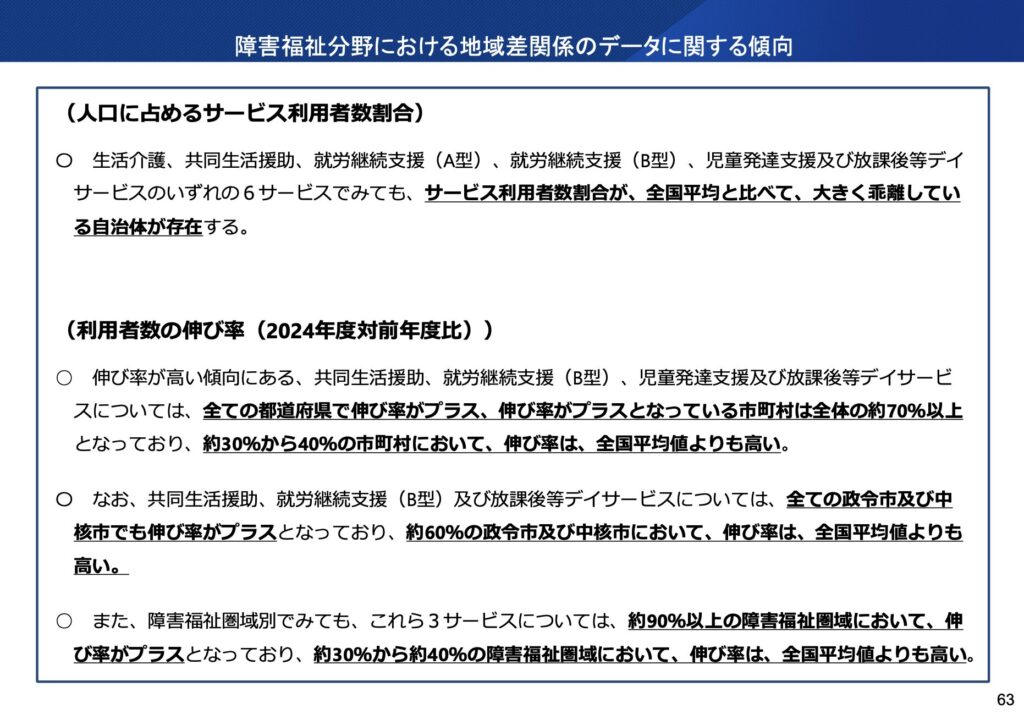

2,地域格差について

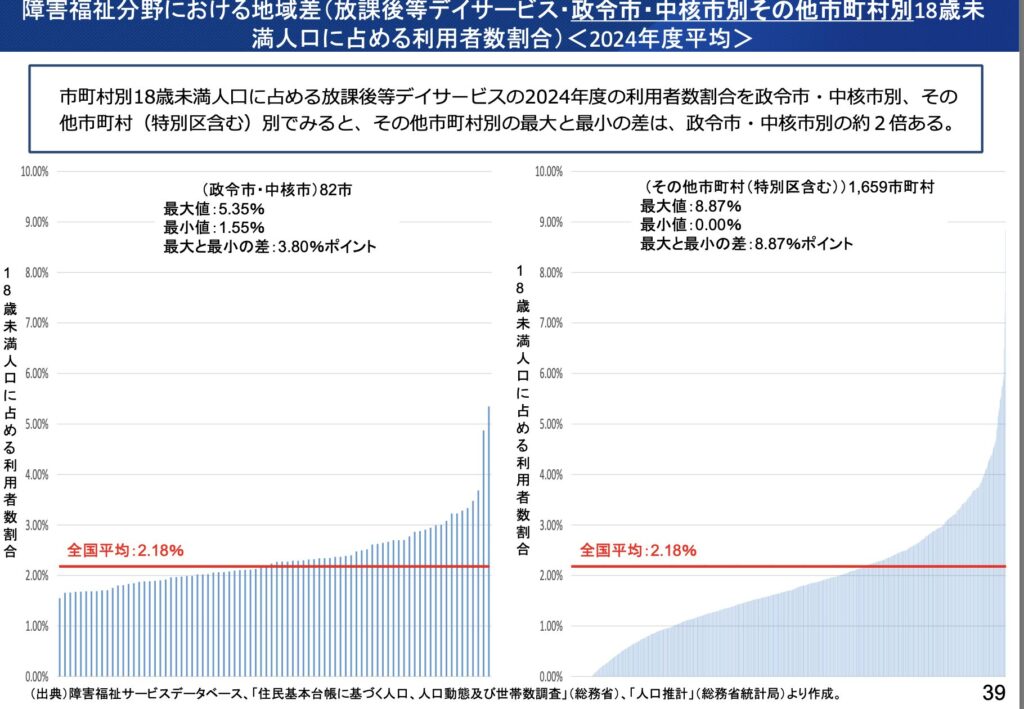

地域格差についても触れておくと、生活介護、共同生活援助、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスいずれも、サービス利用者数割合が全国平均と比べて、大きく乖離している自治体が出ていることが挙げられていますね。

放課後等デイサービスを例に取り上げると、

<論点ポイント>

- 地域差について、どのように捉えるのか。

- ばらつきのある地域差の是正に向けて、どのように対応するのか。

- 地域差の是正の観点も踏まえ、サービスの見込み量をどのように設定するべきか。

資料を見ていただくとわかりますが、サービスごとに地域格差が異なります。

この辺り、基本方針の施策として挙げられている「障害福社サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策」にかかるところになりますが、データが出揃ったところの印象で、具体的な話はこれからになることが見受けられます。

報酬改定と同時期に行えわれる障害福祉計画及び障害児福祉計画の実施。

制度は変わりますが、現場を守るのは日々の理解と準備です。

情報に振り回されるのではなく、情報を味方にして、次の一手を共に考えていきましょう。

参考資料:「令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し」社会保障審議会障害者部会(R7.10.1)

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)への初回相談はこちらをクリック