業務負担と支援の質のバランス

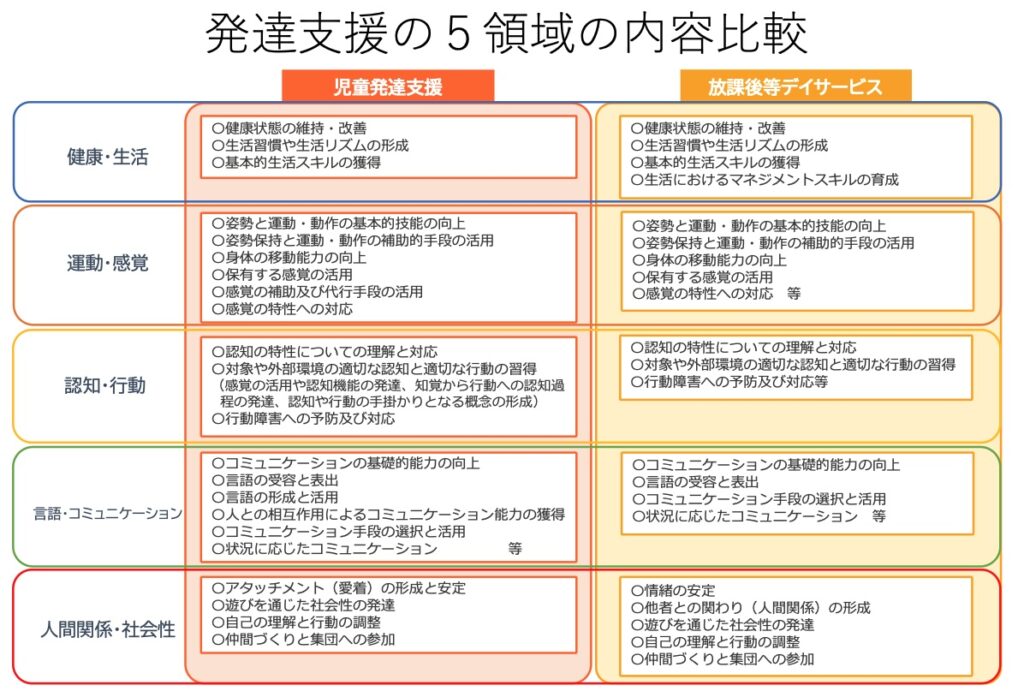

児童発達支援のガイドラインには従来より「5領域」という言葉はありましたが、

放課後等デイサービスも含めて令和6年度から個別支援計画に盛り込んで

5領域の視点で支援をしなければいけなくなりましたが、現状はいかがでしょうか?

ちなみに、保育所や幼稚園でも5領域はありますが、中身は異なります。

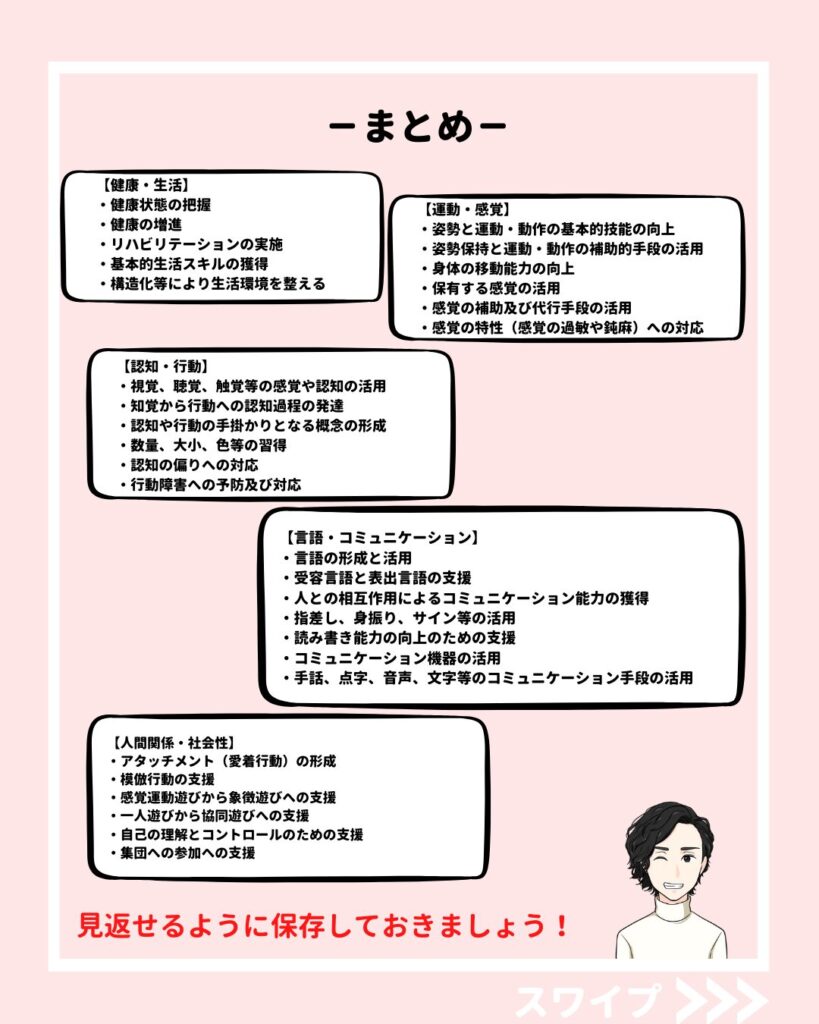

5領域とは

☑︎ 健康・生活

☑︎ 運動・感覚

☑︎ 認知・行動

☑︎ 言語・コミュニケーション

☑︎ 人間関係・社会性

総合的な支援の方針を設定していきます。

国立障害者リハビリテーションセンターの研修資料を元に、ポイントを取り上げてみます。

参考ページはこちら

>令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修:障害児支援 「児童期における支援提供の基本姿勢」

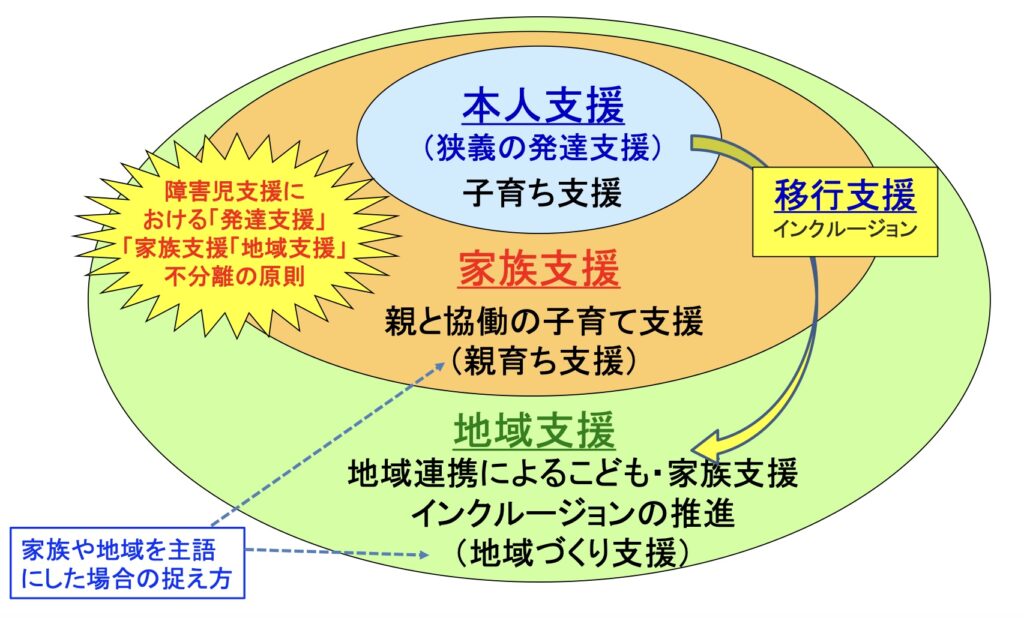

基本ニーズ把握として、「本人支援(狭義の発達支援)」「家族支援」「地域支援」それぞれに即した把握が必要

計画の作成におけるポイントと整理

課題の整理

☑︎ 集められた初期状態の情報の評価

・発達支援/家族支援/地域支援毎に整理

・生物学的/心理的/社会的視点で整理

☑︎ 本人や家族等の意向

・本人/家族/地域の各ニーズと相互関係の整理

☑︎ 支援者が気になること(考えること)

・課題、要因の理解・解釈・仮説としてまとめる

☑︎ 支援の課題の抽出

・支援が必要な課題(育てたい、修正したい(環境含む))

☑︎ 将来の見通し

・その支援をすることで、将来何が期待されるか

今回は割愛しますが、アセスメントのプロセスも押さえておきましょう。

課題を整理する際にで大切な視点(発達期にあることを意識)

・ 主語を明確にすること

・ 事実と思い・推測を区別すること

・ 全体と部分(生活、発達等の要素)をみること

・ 発達の順序性と非順序性(非定型)の視点

・ 学習(誤学習と未学習)の視点

・ 得意・強みと苦手・弱さの視点(※1)

・ 多様な関係機関との役割分担と協働の視点(地域連携)(※2)

※1 苦手・弱さをリフレーミングすることで、支援の視点に気づくことがある(必ずしも悪いことではない、できている部分もある、支援に活用できるいい部分がある)

⇒できている部分を伸ばす、活用する、発展させる

※2 事業所としてのコンセプトと照らし合わせる

⇒自事業所で取り扱わない課題は、どこが担ってくれているのかの意識

⇒ アセスメントの要約

基本姿勢(発達支援の原則)

① 「療育」は、発達支援である(障害者基本法第17条)

② 発達支援の基本理念は、平成26年にまとめられた「障害児支援のあり方に関する検討会」報告書の理念が踏襲され、権利の視点がベースになっている

③ 発達支援は、こどもをまんなかにおいて本人支援、家族支援、地域支援・連携の同心円で表現される

④ 発達支援は、その子なりの最大限の発達を支えるものであり、障害や特性の消去が目標ではない

⑤ 障害児支援における発達支援は、こどもの育ちに共通するものであり、生活や遊びが重要である

⑥ 発達支援は科学であり、専門的支援とPDCAが重要

※「発達支援は科学」が気になる人は、ぜひ資料をチェックしてみてください。

該当ページはこちらから

>令和6年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修:障害児支援

発達支援の全体構造

子どもを真ん中に据えた3つのレベルで発達支援イメージ

Instagramの関連記事はこちら