今回は、障害児支援における人材育成に関する検討会報告書(令和7年8月29日)の解説をしていきます。放課後等デイサービスや児童発達支援の運営者・従事される方は、ぜひ押さえておいてほしい内容です。

目的と背景

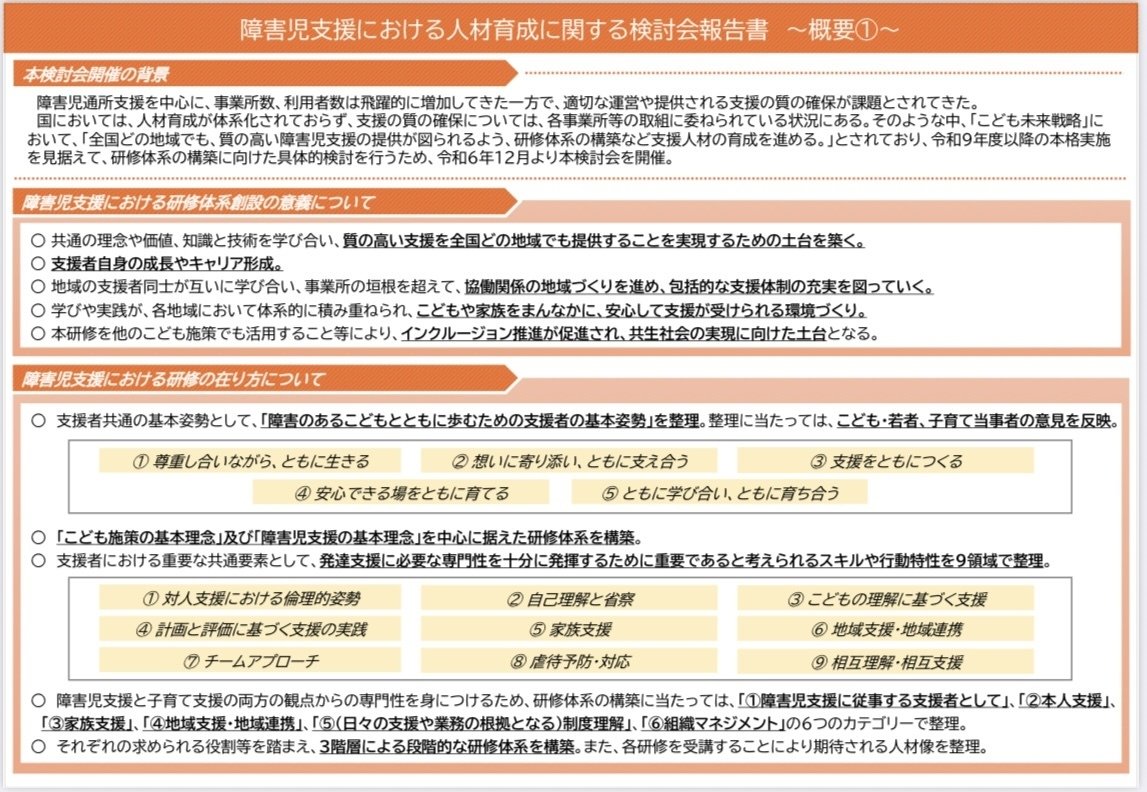

障害児通所支援の事業所数・利用者数が急増する中、支援の質の確保と人材育成の体系化が急務として挙げられてきた。

✅ 共通の理念・技術を学び合い、全国どの地域でも質の高い支援を提供できる土台を築く

✅ 支援者自身の成長やキャリア形成

✅ 協働関係の地域づくりを進め、包括的な支援体制の充実を図る

などから、研修体系の構築が進められています。

-

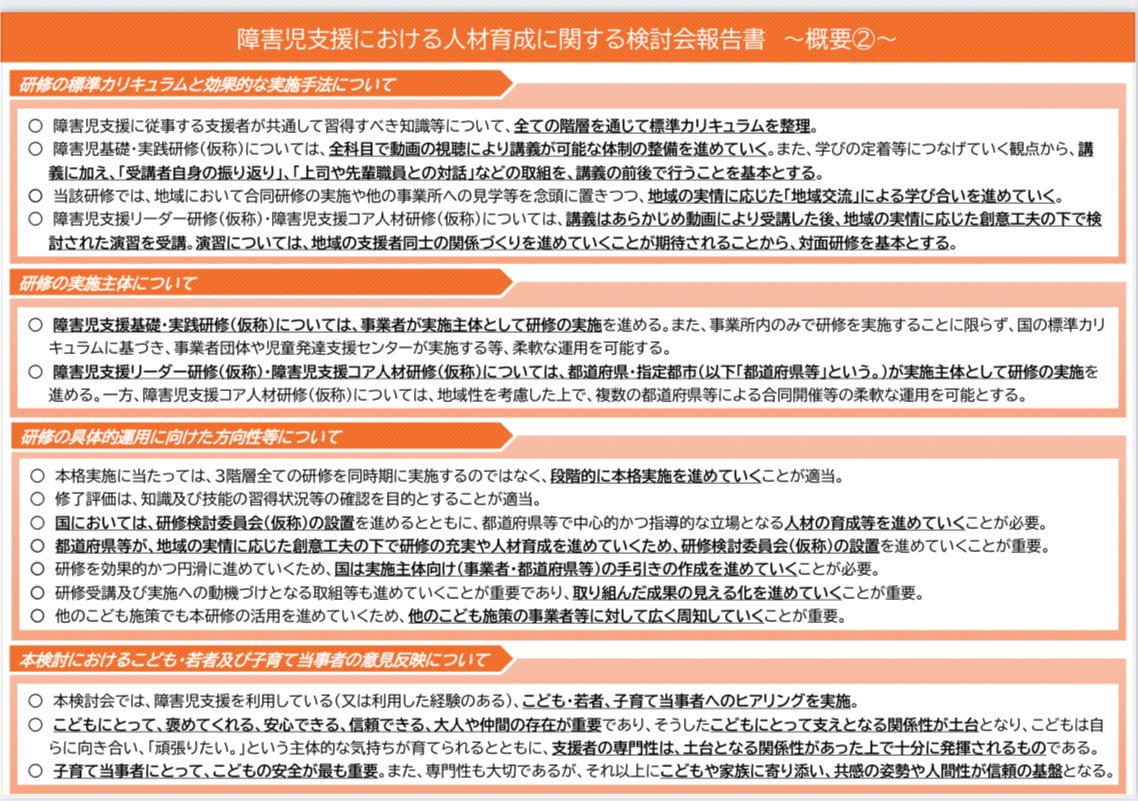

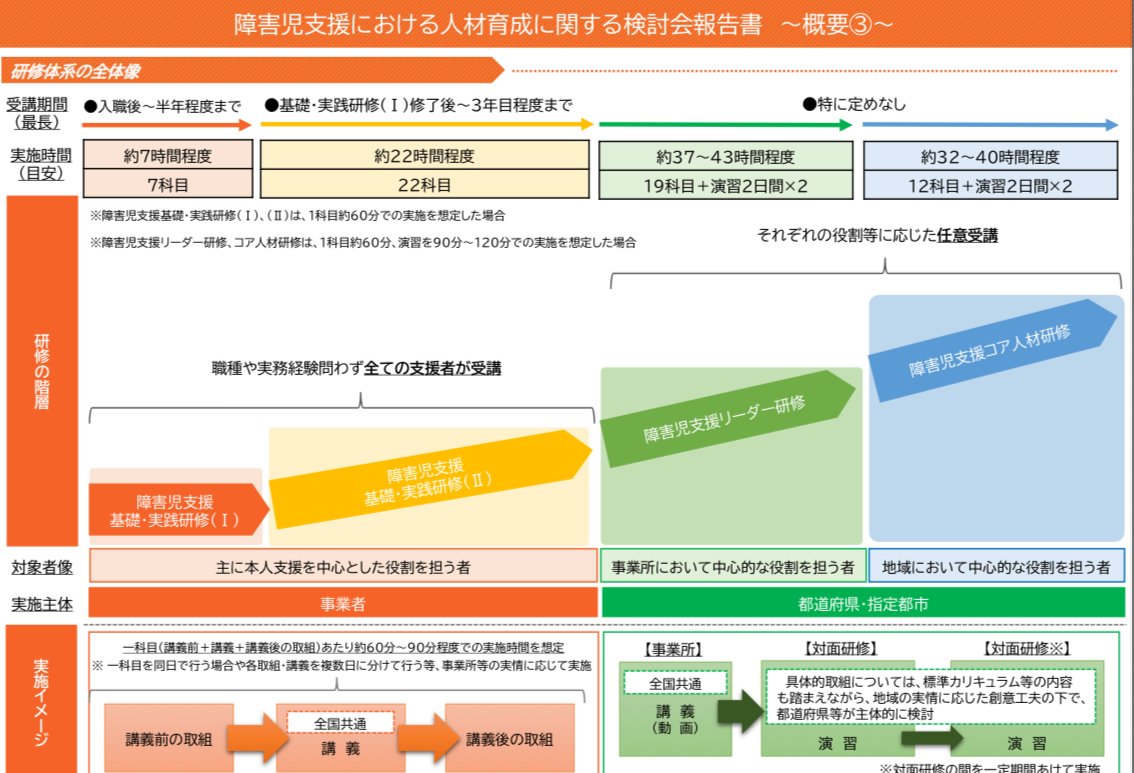

基礎・実践研修Ⅰ・Ⅱ

-

リーダー研修

-

コア人材研修

(いずれも仮称)の3階層で構成されており、本格実施は令和9年度以降を想定されています。

(Ⅰ)基礎・実践研修Ⅰ

障害児支援に従事し始めた初任者向け

(Ⅱ)基礎・実践研修Ⅱ

1〜3年目で本人支援を中心に行う者が対象

(Ⅲ)リーダー研修

管理職等の事業所の中心的役割

(Ⅳ)コア人材研修

地域の中心的役割

事前の取組み後、講義動画、フィードバック、グループワーク等によって構成され、受講しやすい環境づくりに取り組みながら実施を目指す動き。

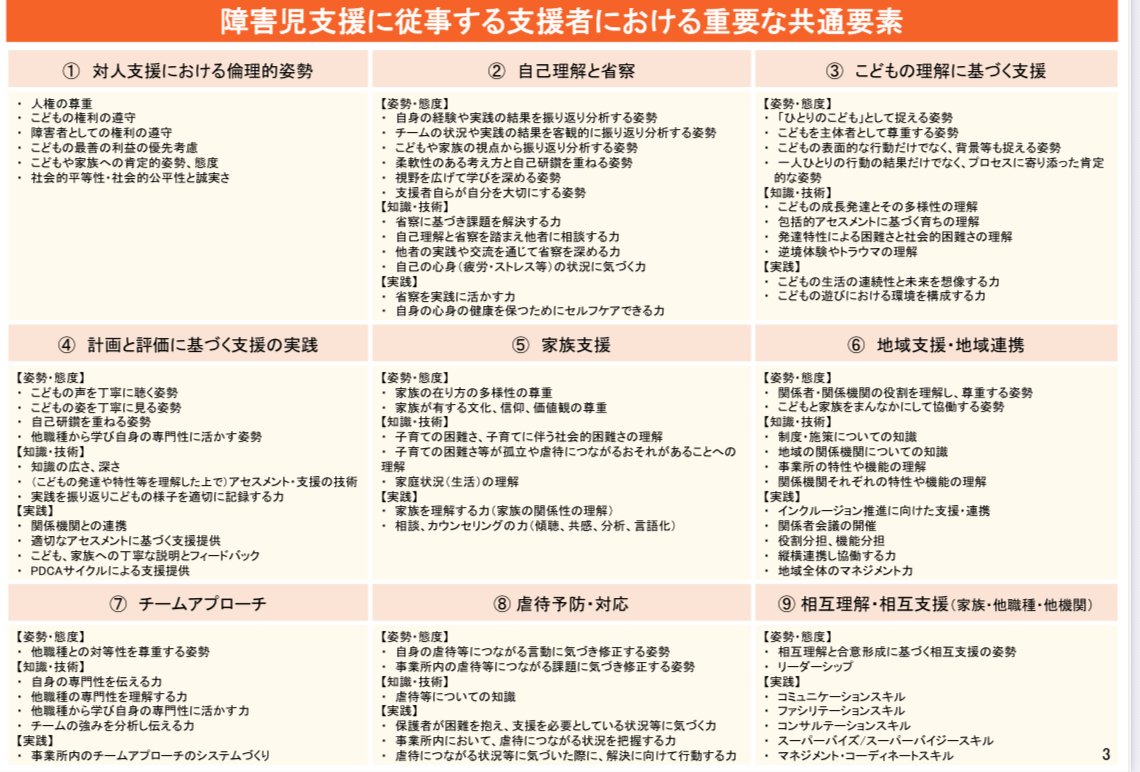

発達支援に必要な専門性を発揮するために、重要と考えられるスキルや行動特性を9領域で整理されています。わかりやすくまとめられていますね。

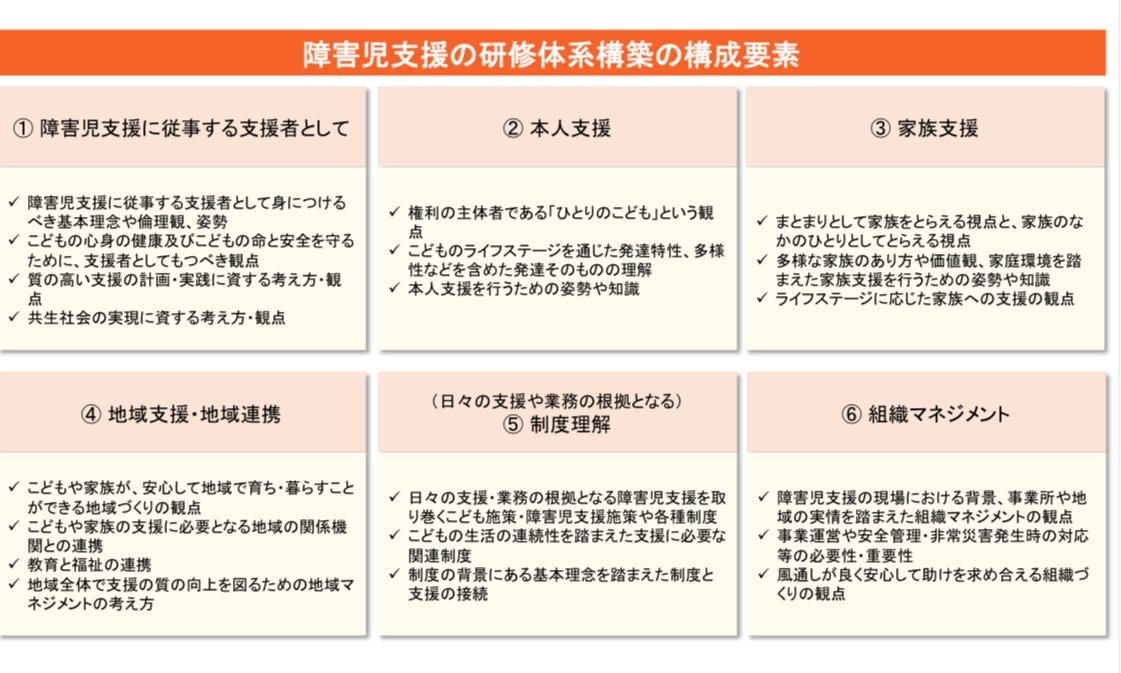

障害児支援と子育て支援の観点から専門性を身につけるため、研修体系の構築を6つのカテゴリーで構成。

ここに制度理解が入ってきていることから分かるように、日々の支援をしていく上で、皆さんが成し遂げたい支援をしていくためにも、制度をしっかりと理解した運営が必要であることが、改めてメッセージとして読み取れます。

令和9年度以降の本格実施を見据えているということは・・・

次の報酬改定と同時期もしくは以降に反映される可能性が高いと考えられます。

大改定の次の報酬改定は、大改定を踏まえてより具体的な内容にしてくる傾向があります。

令和6年の大改定の次が令和9年度の報酬改定、この検討会の内容が、どのように影響していくかも今後注目していきたいところです。

今回の報告書は、制度的な変更点の確認にとどまらず、現場経営に直結するメッセージを含んでいると考えています。

1,あくまで個人的な考察ですが、研修の受講が将来的に加算要件や人員配置の条件になる可能性も考えられますし(予想であることにご留意ください)、計画的な研修参加の仕組みづくりが不可欠です。

2,研修機会を提供すること自体が人材定着のカギとなります。「学び続けられる職場」という魅力づけが、採用難の時代には差別化要素になり得ます。

3,人材育成にかけるコストは、単なる支出ではなく、サービスの質や経営の安定につながる投資と捉えられます。

令和9年度以降を見据えた制度設計の動きを踏まえ、今のうちから育成戦略を計画に織り込むことが、事業継続の備えになると考えます。

※参考資料

障害児支援における人材育成に関する検討会|こども家庭庁

>【報告書】

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)への初回相談はこちらをクリック