福祉事業の次の展開で、「農業の取り組みをしたい」という声も少なくありません。

今回は、取組みパターンをいくつかご紹介します。

農福連携の親和性

【福祉分野】

・障害者の雇用の場の確保

・工賃(賃金)の向上

・自身や生きがいの創出

・地域との交流の機会

・一般就労のための訓練等

【農業分野】

・農業労働力の確保

・農地の維持、拡大

・地域コミュニティの維持

・社会貢献

・交廃農地の防止等

これらを組み合わせるには、どんな方法があるのでしょうか?

①直接雇用型

農業者が障害者と直接雇用契約を結び一般就労を行う。

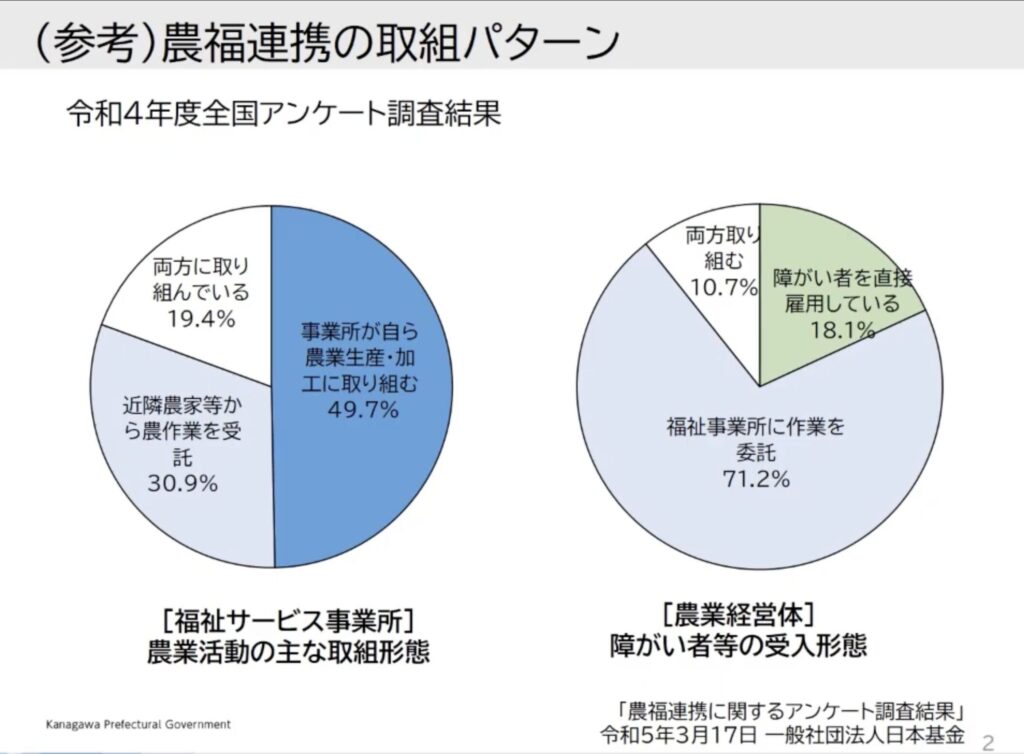

令和4年度調査によると、農業側としては全体の2割くらいがこの形。

主には福祉事業所に委託しているのが現状のようです。

特例子会社の農業参入事例も、最近よく聞くところ。

②福祉完結型

障害福祉サービス事業所が農地を取得・借用により単独で農業を行う。

障害福祉事業所が農業参入(自社生産)するパターン

農業地の取得や農作業のノウハウが必要になってくる。

③連携型(施設外就労等)

農業者と障害福祉サービス事業所が農作業に関して請負契約を締結。

令和4年度調査によると、福祉側としては全体の3割くらいがこの形で、

5割くらいは自ら生産、加工に取り組んでいるのが現状のようです。

委託する農業側は7割、受託する福祉側は3割なのでここに乖離がありますね。

④グループ内連結型

農業者が障害福祉サービス事業所及び設置・運営法人を設立。

福祉事業所が行う逆パターンも考えられます。

※「農福連携に関するアンケート調査結果」令和5年3月17日 一般社団法人日本基金

それぞれの課題

【福祉分野】

・雇用、就労の場の不足

・生産活動収入の不足

・農業の技術力不足

・農業指導者の不足

【農業分野】

・繁忙期の人手不足

・担い手不足

・耕作放棄地の増加

・障害者受け入れのノウハウが不足

福祉と農業のそれぞれで、不足している部分を補うことができる構図ができる

効果として考えられること

・就労意欲の向上

・体力、健康維持

・地域の方々とのつながりや、農業の専門家から指導をうけることができる

・育てる苦労や食べ物の大切さ、生産者の苦労や喜びを知ることができる

天候の影響や収穫量、農具の注意点などの課題もありますが得るものはたくさん。

放課後等デイサービス事業所の次の展開として、就労事業を目指されるご相談もいただいたりするので今後の参考になれば幸いです。

Instagramの関連記事はこちら

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック