いよいよ10月から始まる就労選択支援。

サービスの浸透には時間がかかると見込んでいますが、興味関心が高い方も多いはず。指定申請を終えて準備している事業者や、今後の展開を検討している方にとっては、早めに押さえておきたい内容です。

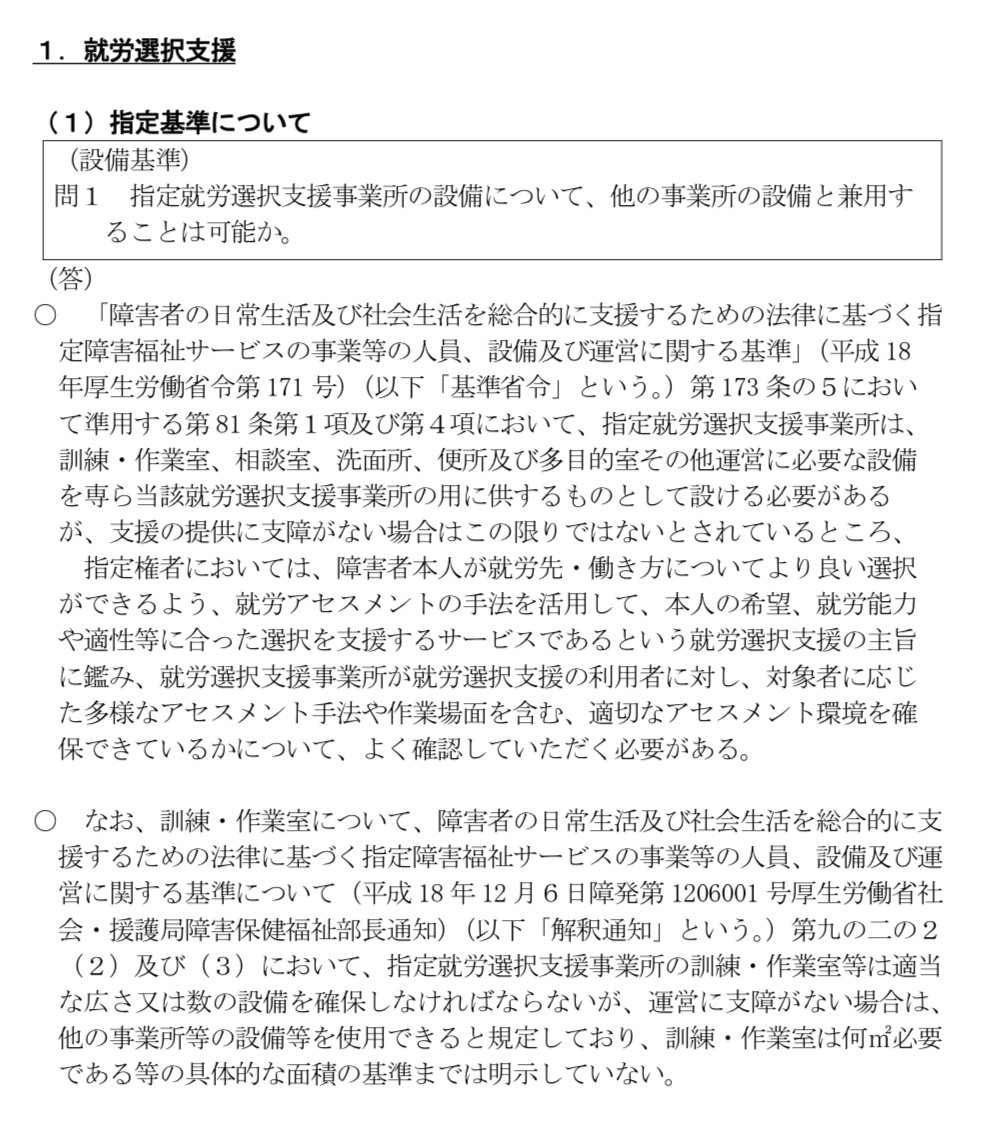

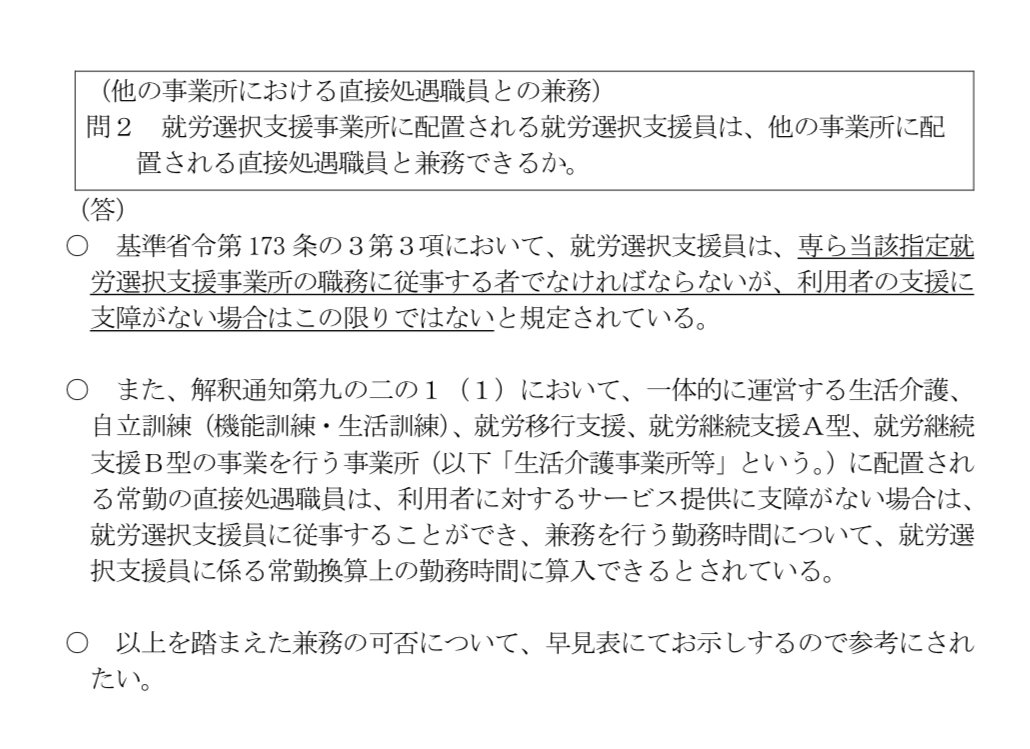

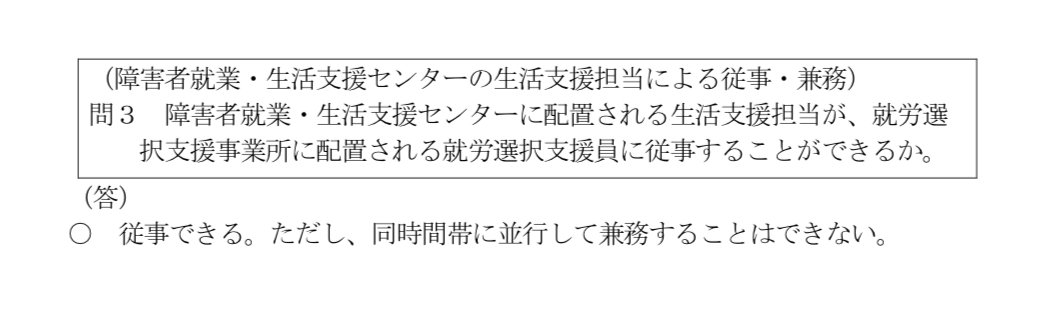

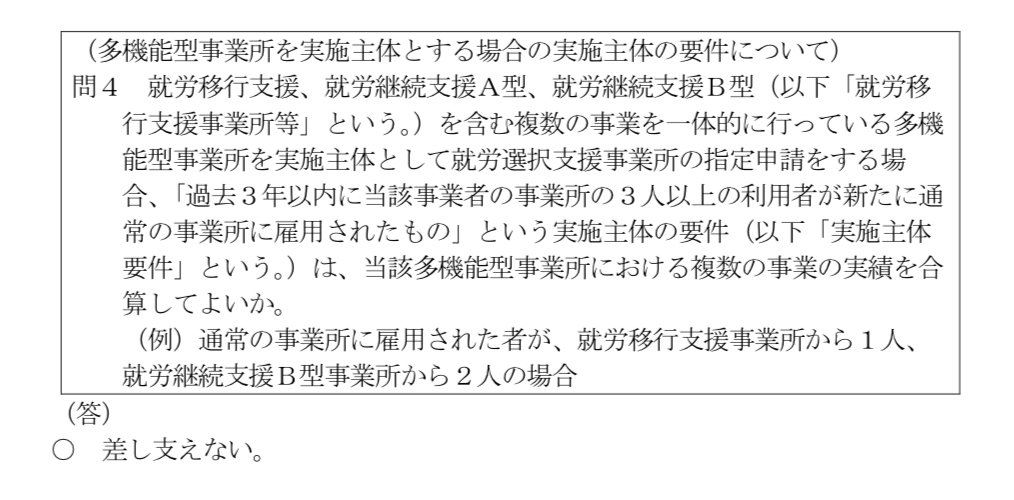

今回は、「就労選択支援に関するQ&A VOL.1」(令和7年9月5日)について解説していきます。

→結論、指定先の判断による。

可能とする・しないは指定基準上ダメとしていないが、諸々勘案して判断されるケースがある書き方。訓練・作業室の面積要件も明示はしていない。

→基本的には可能。

「利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない」となるので、ここがポイント。逆に支障があると判断されるとNGなので、そうならない進め方をする必要がある。

→できる。

ただし、同時間帯に並行した兼務は不可(勤務時間を明確に分けてね)

→良い。多機能型事業所であることがポイント。次のQ&Aと比較して見てほしい内容。

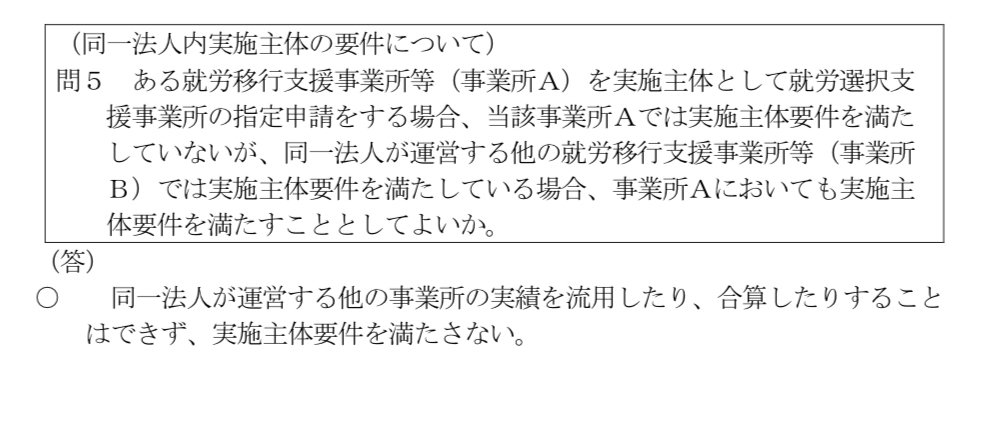

→不可。あくまで一の事業所で判断。

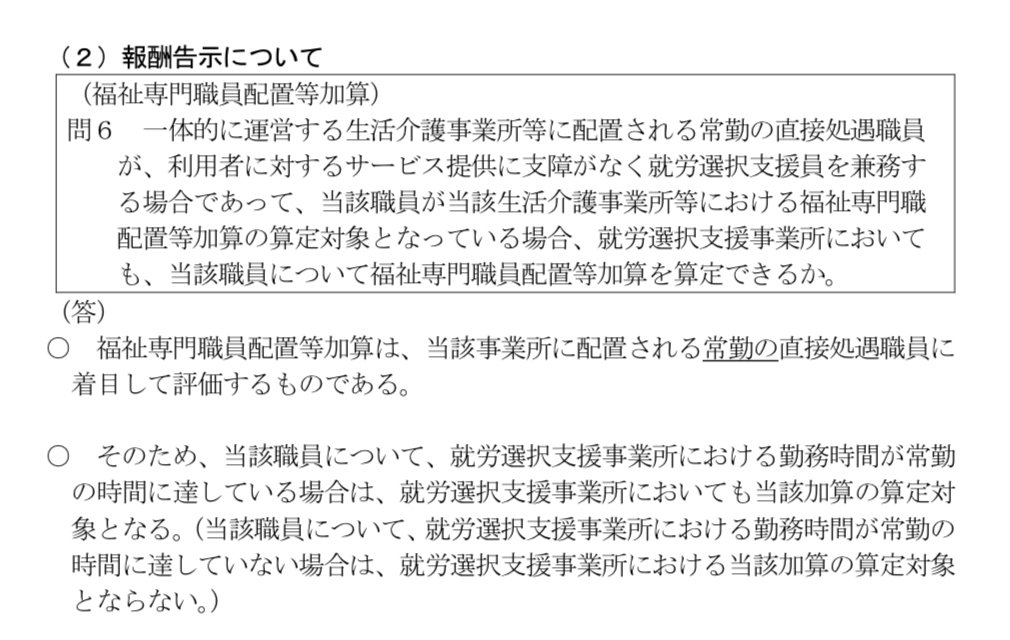

→原則、算定対象。

ただ、このような回りくどい回答をしている場合、指定先の解釈の余地が残されることもあるので要確認。

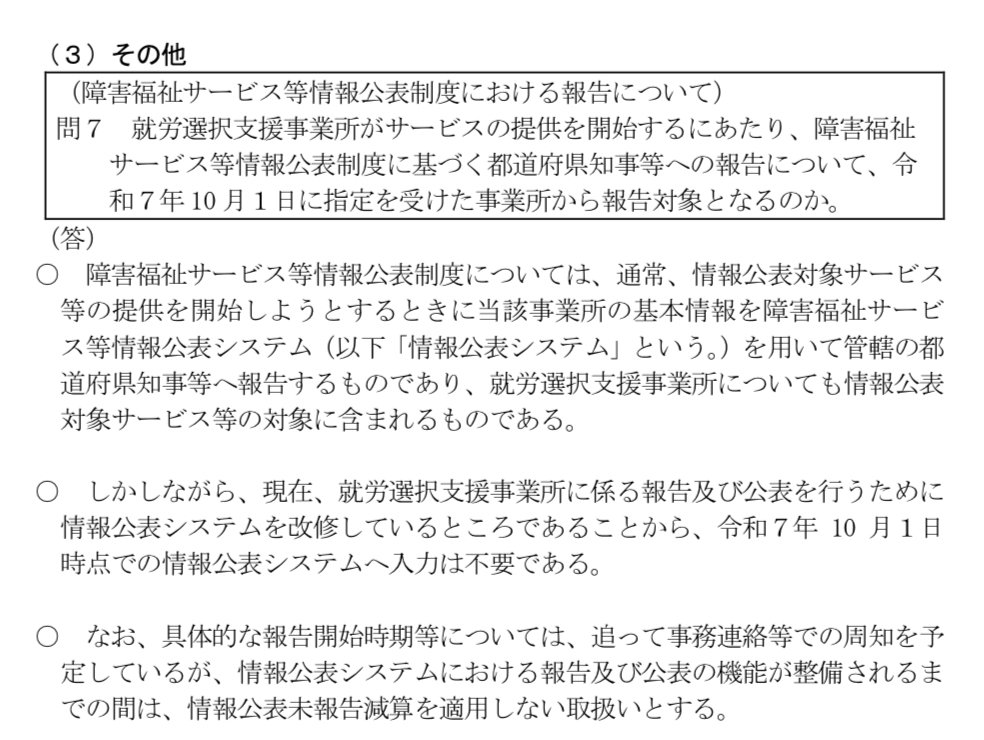

→報告対象だけど、情報公表システムの改修が間に合ってないので、通知等を待って適宜対応してね。

こうした行政文書は解釈の余地が残されている場合が多く、指定権者によって対応が分かれることがあります。そのため、事業所としての運営方針を整理した上で相談することが重要です。

Q&Aにかかる判断が必要なとき、行政への相談方法の一つとして、

✔︎ この内容を根拠として示し、「例えば〜」で事例をあげる

✔︎ 具体的な落とし所の提示

✔︎ このような形であれば可能と思いますが、いかがですか?

という風に、望む回答を得るための確認をすることもできます。

新しい制度の導入や変わり目は、行政もバタバタ。

後から訂正や解釈変更はありえます。

外せないポイントは、確認して、行政には文章で記録を送っておくこと。

そうすることで、「言った」「言わない」を回避し、急な変更があったときにも双方の妥協点を見出す材料になる可能性が高まります。

こういった視点は今回に限らず、ずっと使える考え方ですので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

※参考資料

>就労選択支援に関するQ&A VOL.1(令和7年9月5日)

Instagramの関連記事はこちら

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)への初回相談はこちらをクリック