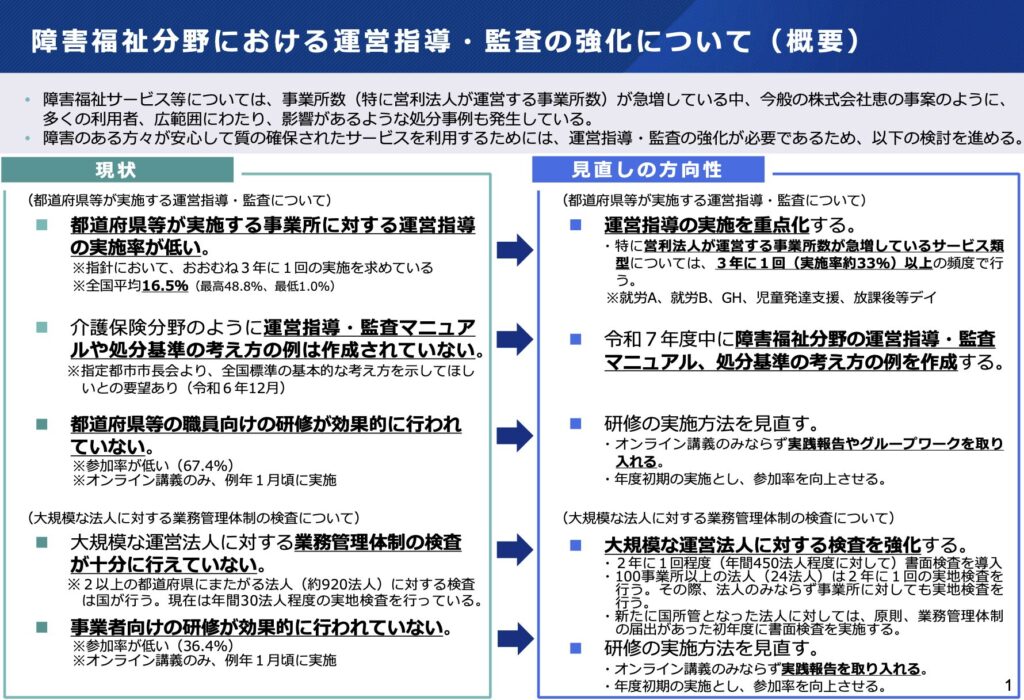

現在、障害福祉分野の運営指導や監査の在り方が見直されようとしています。

その背景には、事業所数の急増や、広範囲にわたる処分事例があります。

※本記事の参考資料:令和7年3月14日 社会保障審議会障害者部会

☑︎ 強化ポイント その1

都道府県等が実施する事業所に対する運営指導の実施率が低い →運営指導の実施を重点化

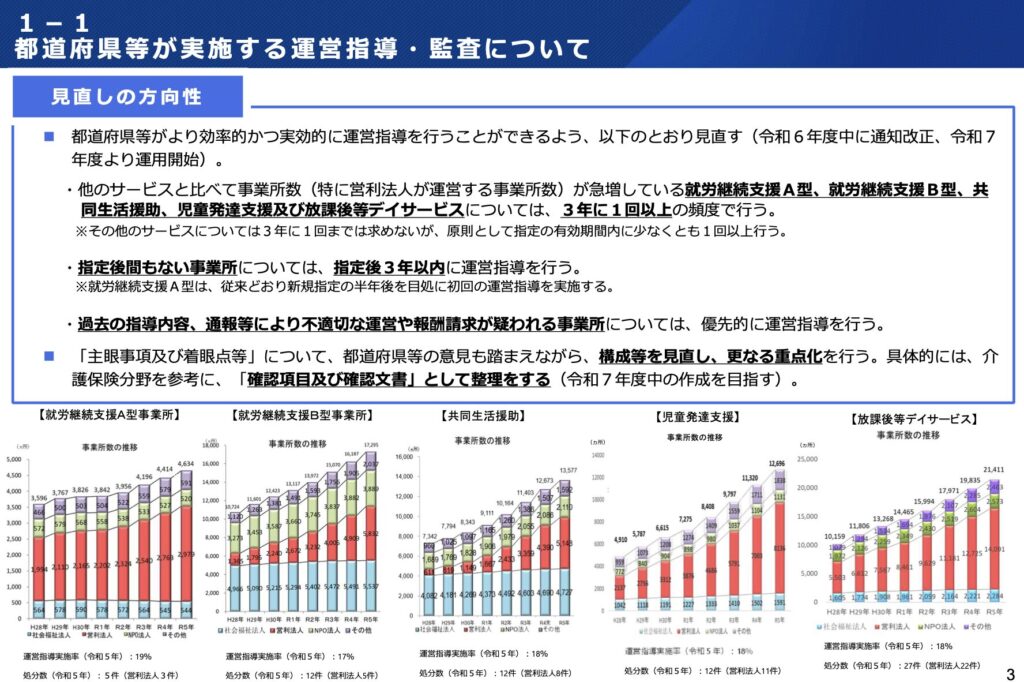

・他のサービスと比べて事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している就労A、就労B、共同生活援助、児童発達支援や放課後等デイサービスについては、3年に1回以上の頻度で行う。

おおむね3年に1回の実施を求めていたところから「行う」と、言い切る形となっています。

・指定後まもない事業所については、指定後3年以内に運営指導を行う。

※就労Aは、従来どおり新規指定の半年後を目処に初回の運営指導を実施。

・過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる事業所については、優先的に運営指導を行う。

☑︎ 強化ポイント その2

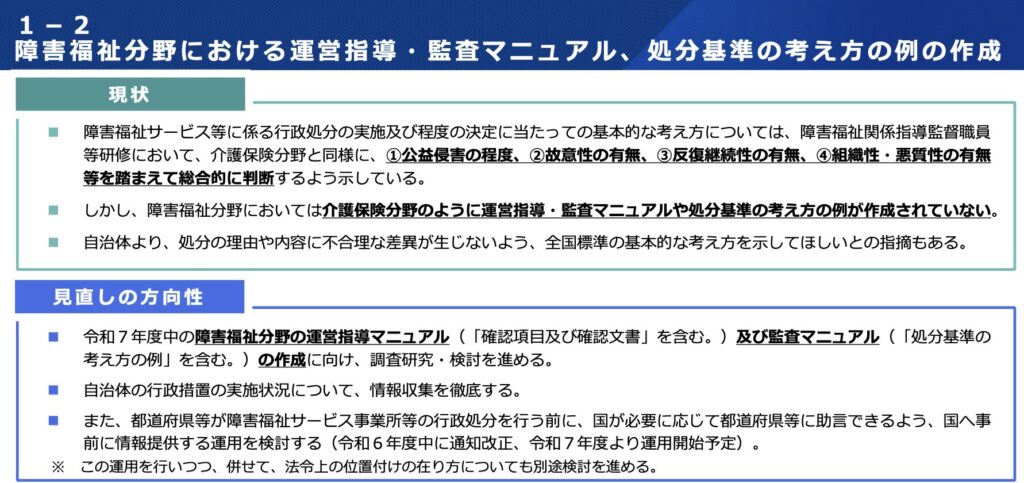

令和7年度中に障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例を作成

→介護保険分野のように運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例は作成されていないことから、調査研究・検討を進めることが出されています。

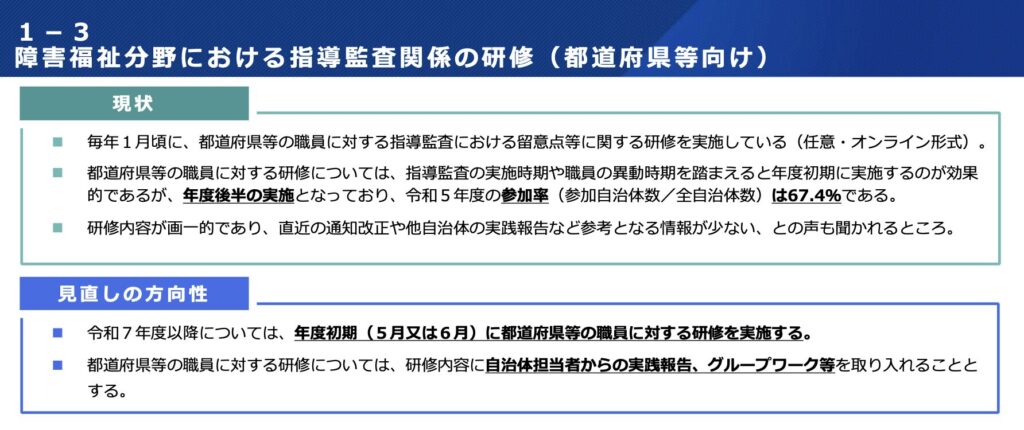

☑︎ 強化ポイント その3

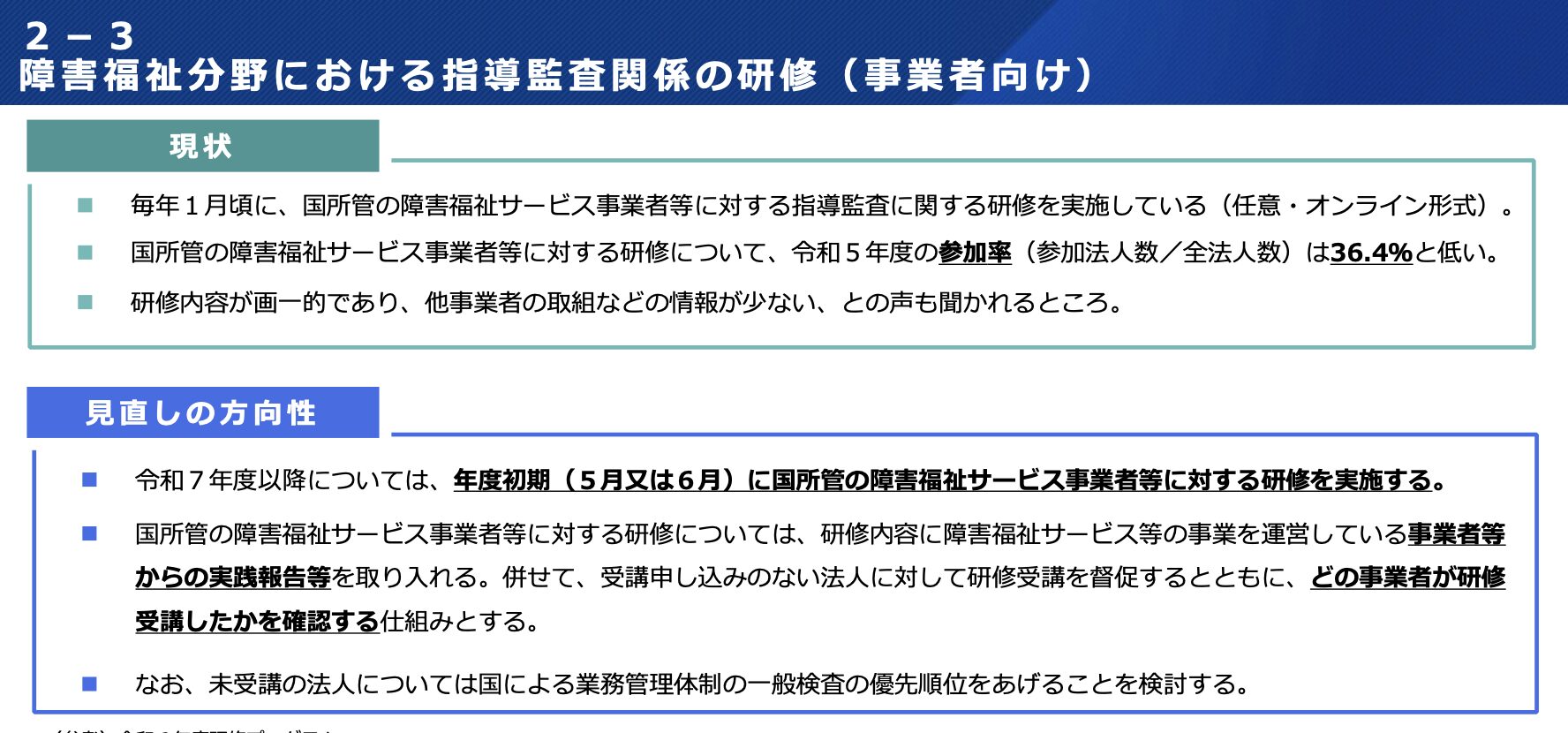

令和7年度以降については、年度初期(5月又は6月)に都道府県等の職員に対する研修を実施

→令和5年度の参加率(参加自治体数/全自治体数)は67.4%や、都道府県等の職員向けの研修が効果的に行われていないこともあり、研修の実施方法の見直しへ

※なお、障害福祉サービス事業者にも研修の見直しとして挙げられています

制度の類似性を踏まえ、介護保険分野を参考に障害福祉分野での対応を検討することとしている動きがあり、特に、介護保険分野のように運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例が作成されていないことが指摘されています。

自治体より、処分の理由や内容に不合理な差異が生じる意見もあり、全国標準の基本的な考え方を示してほしい部分は大いにあると思いますので、今後の動向に注目です。

Instagramの関連記事はこちら

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック